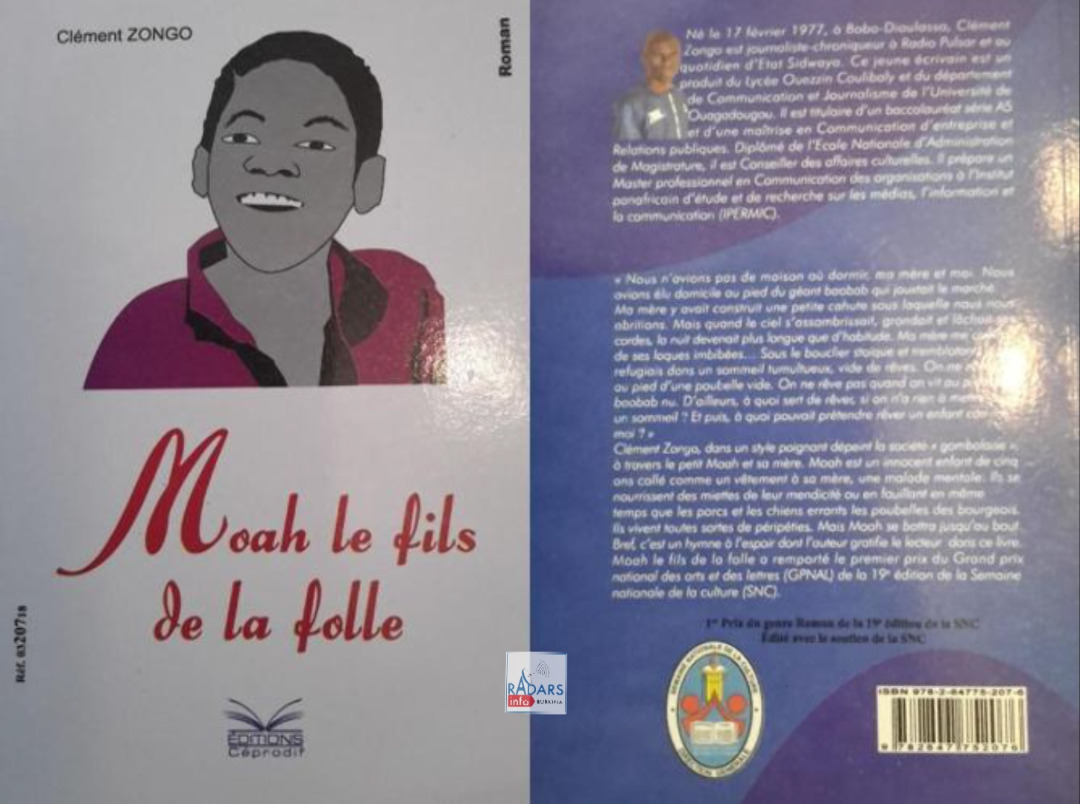

Madame Chapsal, artiste, écrivaine et journaliste, a écrit : « La lecture est un art et tout le monde n'est pas artiste ». Avec son premier chef-d’œuvre édité, « Moah, le fils de la folle », Alexis Yaméogo, alias Clément Zongo, a su montrer qu’il est un écrivain dans l’âme. Tiré d’une histoire vraie combinée à de la fiction, ce roman a été lauréat du premier prix du Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL) lors de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture tenue en 2018. Ce journaliste-chroniqueur, à travers sa plume, se veut un grand miroir qui se balade et capte tout de la société afin de promouvoir les bonnes pratiques et de faire parler l’humanité des hommes. Dans cette interview accordée à Radars info Burkina, Alexis Yaméogo nous conduit dans l’aventure de Moah, né d’une mère malade mentale. Aussi en appelle-t-il à la tolérance, à la générosité et à l’humanité des hommes afin de réduire le fléau des abus sexuels des malades mentaux.

Madame Chapsal, artiste, écrivaine et journaliste, a écrit : « La lecture est un art et tout le monde n'est pas artiste ». Avec son premier chef-d’œuvre édité, « Moah, le fils de la folle », Alexis Yaméogo, alias Clément Zongo, a su montrer qu’il est un écrivain dans l’âme. Tiré d’une histoire vraie combinée à de la fiction, ce roman a été lauréat du premier prix du Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL) lors de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture tenue en 2018. Ce journaliste-chroniqueur, à travers sa plume, se veut un grand miroir qui se balade et capte tout de la société afin de promouvoir les bonnes pratiques et de faire parler l’humanité des hommes. Dans cette interview accordée à Radars info Burkina, Alexis Yaméogo nous conduit dans l’aventure de Moah, né d’une mère malade mentale. Aussi en appelle-t-il à la tolérance, à la générosité et à l’humanité des hommes afin de réduire le fléau des abus sexuels des malades mentaux.

Radars info Burkina : Pourquoi avoir choisi le pseudonyme Clément Zongo ?

Alexis Yaméogo : Pour former mon nom Clément Zongo, j’ai pris le nom de famille de mère qui est Zongo et le prénom de mon père Clément.

RIB : Le samedi 02 février 2019, il y a eu la dédicace de votre chef-d’œuvre romanesque « Moah, le fils de la folle », qui traite non seulement du phénomène des malades mentaux abusés sexuellement dont le fruit de cet abus est délaissé par la société, mais aussi dépeint l’indifférence dont fait montre notre société. Dites-nous, d’où vous sont venues l’idée et l’inspiration d’écrire sur une telle thématique ?

AY : « Moah, le fils de la folle » est une histoire vraie que j’ai essayé de traduire en y mettant de la fiction. Pour revenir au début de cette histoire, c’est lors d’un passage au marché « quatre heures yaar » de la ville de Ouagadougou que j’ai assisté à un attroupement de femmes. Lequel attroupement m’a paru assez curieux, car tout le monde voulait en savoir davantage sur ce qui se passait. Quand j’ai fait un tour du côté de ces femmes, j’ai vu que c’était un enfant qui était dans leurs bras et passait de main en main. L’enfant était en pleurs et on le consolait en vain. Quand j’ai vu sa mère, j’ai tout compris. C’était une malade mentale qui était assez crasseuse, les cheveux en broussailles avec des baluchons sales. Et lorsque j’ai regardé cet enfant de deux ou trois ans qui se débattait entre les mains des femmes, j’ai eu le cœur qui se fendait. J’ai regardé le ciel ce jour-là qui était assez gris, car la pluie s’apprêtait à tomber. Quand je suis rentré, cette scène m’a traumatisé l’esprit et je n’ai pas pu dormir. Deux semaines après, je me suis mis à écrire. C’était en juin 2016 et c’est le 22 août 2017 que j’ai bouclé la marche de cette écriture.

RIB : A vous écouter, c’est avec la douleur dans l’âme que vous avez écrit cette œuvre. En posant votre plume pour dépeindre cette fiction-réalité, quels sont vos objectifs ?

AY : C’est vraiment bien dit, car je l’ai écrit dans la douleur, en pleurant presque à chaque ligne et à chaque paragraphe. Le massage que je veux faire passer au-delà du plaisir de lire un livre, c’est vraiment essayer de sensibiliser les hommes, interpeller l’être humain afin qu’il fasse preuve de générosité. Cette femme et son enfant qui dorment dehors, même pendant les intempéries à la merci de tout pendant qu’il y a des gens qui ont des abris et qui peuvent faire quelque chose. Même l’Etat peut et doit faire quelque chose pour ces personnes. C’est vraiment un appel à la tolérance, à la générosité, à ce que ceux qui sont forts et plus aisés soutiennent les plus faibles et vivent dans le dénuement. Je pense que si nous essayons un tant soit peu de tendre la main, si chacun écoute et fait parler son cœur, cela peut contribuer au bonheur de ceux qui n’ont jamais vraiment goûté à la joie.

RIB : Pour un coup d’essai, on peut dire que ce fut un coup de maître, car avant même sa parution officielle, « Moah, le fils de la folle » a été lauréat du premier prix de la SNC 2018. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à une telle consécration ?

AY : En fait, je souhaitais que Moah soit primé en tête au regard du contenu et du fait que je tenais vraiment à cette histoire. Pour ouvrir une petite parenthèse, Moah, c’est le premier livre édité, mais il y a eu un premier roman que j’ai écrit au moment du coup d’Etat de septembre 2015, « la révolte des bali-bali ». En quarante jours, je l’ai écrit, sans pouvoir relire, ni le soumettre à correction. Et lorsque j’ai compéti à la SNC, il a été classé 6e. C’est à l’issue de cela, j’ai eu une grande confiance en ma plume et c’est là aussi que l’histoire de Moah m’a beaucoup touché et je me suis mis au sérieux pour écrire. A la SNC 2018, j’ai postulé en poésie, en nouvelles et en roman. Ce serait prétentieux pour moi de dire que je m’attendais à un tel sacre, mais je souhaitais vraiment que s’il y avait un premier à me donner que ce soit Moah qui l’emporte et ce fut le cas. Ce prix est non seulement une façon pour moi de me rattraper, car ce jour-là, je n’ai pas pu faire quelque chose pour l’enfant et sa mère, mais aussi de compenser leur manque.

RIB : Concrètement, comment est structuré Moah ?

AY : Le roman compte 210 pages subdivisées en 34 chapitres. C’est une œuvre très facile à lire, parce que les chapitres n’excèdent pas 10 pages. Cela, pour permettre au lecteur de souffler et après chaque passage, d’essayer d’entrer en lui-même dans une sorte d’introspection pour essayer de s’interroger sur sa part de responsabilité à travers les lignes déjà lues. Pourquoi ? Qu’est-ce que je peux faire ? Comment ?, voilà autant de questions que j’invite le lecteur à se poser après chaque chapitre.

RIB : Au-delà de cette casquette d’écrivain, vous êtes aussi journaliste-chroniqueur dans différents médias de la place. Est-ce que le fait d’être un homme des médias a été pour vous un atout dans l’écriture de ce roman ?

AY : Je dirai que mon statut de journaliste m’a beaucoup facilité dans l’écriture, ne serait-ce que dans les règles d’écriture et de français, car j’écris des chroniques à radio Pulsar et à Sidwaya. La casquette de journaliste vient m’aider à relater les faits tels que je les ai vécus et à écrire avec une certaine aisance. C’est un levain et un catalyseur pour moi.

RIB : Vous parlez avec passion de l’écriture, donc on peut en conclure qu’elle est votre deuxième amour. Est-ce que déjà vous êtes à pied d’œuvre pour le plaisir de vos lecteurs ?

AY : C’est vrai que l’écriture, c’est une passion pour moi, car quand j’écris, j’ai l’impression que j’existe de plus en plus. Le prochain est déjà en cours. Je suis dessus à hauteur d’une dizaine de pages en manuscrit. C’est une histoire qui traite aussi de faits de société, communément vus et vécus dans notre société. J’espère que je serai à la hauteur dans le traitement de cette histoire et pourquoi pas garder le cap.

RIB : Comme vous l’aviez tantôt dit, le phénomène des abus des malades mentaux est très récurrent dans notre société. Alors pour terminer, quel est votre cri du cœur ou votre coup de gueule à l’endroit de chaque personne, mais aussi des autorités pour diminuer ce fléau ?

RIB : Comme vous l’aviez tantôt dit, le phénomène des abus des malades mentaux est très récurrent dans notre société. Alors pour terminer, quel est votre cri du cœur ou votre coup de gueule à l’endroit de chaque personne, mais aussi des autorités pour diminuer ce fléau ?

AY : Mon coup de gueule, c’est à l’endroit de tous ces hommes bien portants, sains d’esprit qui choisissent une nuit pour aller s’en prendre à la pauvre malade mentale, l’abuser sexuellement et disparaître. Quand vous lisez Moah, c’est le cas. La plupart des hommes qui le font sont aisés et ont un certain pouvoir dans la société. Généralement, ils abusent de ces femmes pour des raisons mystiques ou pour avoir encore plus de pouvoir et d’argent. Mais, je pense qu’on ne peut pas avoir le bonheur en passant par le malheur d’autrui. Le message que j’ai à lancer à ces gens-là, c’est qu’ils se ressaisissent, car généralement, ça finit mal. Vous savez, la terre est gouvernée par un créateur suprême et quoi qu’on dise, chacun doit s’attendre à une sentence, à la sanction divine. En tout cas, moi, j’y crois et j’invite ces gens-là d’arrêter, car il ne sert à rien d’enceinter une femme malade et s’enfuir la laisser à son propre sort. Ces personnes ne pourront jamais dormir tranquillement. Mon cri du cœur, c’est d’appeler de nouveau les autorités en charge de l’Action sociale et de la solidarité nationale à redoubler d’effort, car je sais qu’il y a quelque chose qui est déjà fait dans ce sens. Tantôt critiqué, tantôt applaudi, mais il faut surtout saluer et encourager les initiatives qui sont prises pour sauver la femme et l’enfance en difficulté et faire en sorte que les femmes et les enfants qu’on récupère ne repartent pas encore dans la rue. C’est l’occasion pour moi d’encourager toutes les associations qui travaillent de façon connexe avec le ministère. Il faut avant tout également que chaque personne travaille à vraiment être un être humain qui capable de sentir la douleur de l’autre et avoir une sorte d’empathie à son égard, car on ne peut pas être heureux et avoir à côté des malheureux. On ne pourra jamais ainsi se sentir dans le bonheur. C’est le message principal que je veux faire passer à travers l’écriture de ce roman et j’espère qu’il sera lu, compris et fera tache d’huile dans nos actes quotidiens.

Propos recueillis par Candys Solange Pilabré/ Yaro